������

|

���N���A�������s�̕��ꎛ�ɏ��w�ɍs���A��������肢���Ă����B ��N�͒��ԏ�̔~�̉Ԃ��J���Ă������A���N�͖����Q�̂܂܁A��N�̐����͈ٗl�ɒg�������悤���B

�q�m�����͂����f�ʂ肾���A����͍��N�̏������A���N���F�肵����A�ɓ����x�܂ŕ������B �g�t�̎����́A�������C�ɂ�����������K�b�J�������肾�����B�������A�R�͓~�͂�A����ق�̃`���b�s���ŐS�Â��ɕ����Ă����B

����A���n�ɂ݂��ꍬ����̉J���~������A�ʋΓd�Ԃ��璭�߂�R�X������������悤�ɂȂ����B��̎R�������߂ē犄�R�ɍs���Ă����B ��q�����̓o��͔w���ɗz���g�����������A�ԗ��t�߂���͐�̓��ɂȂ����B�X�ɁA����V���߂���ƎR�����ቻ�ρA�犄�R�܂Őᓹ�������[���Ɋy���B �����n�߂��Y��ɐ���Ă������A����ɉ_�������犄�R�ɒ������ɂ͗z�͂�������A��A�C���́|�Q���B�������������X����������ς������B

�X�~���͕�o�R�̎R���t�߁B�����ʂ�X�ŕ������悤�ɁA�����鉩�F���Ԃ���ʂɍ炫�A��ɉf�����Y�킾�����B ���̌�A���҃A���v�X�Ɩ��t����ꂽ������w�܂ŕ������B���̃R�[�X�͎��ɕ����u�A���v�X�H�v�Ƃ����������������A�~�͂�̖ؗ����̒��̓��͐S�n�ǂ������B �r���A��ԎR�ւ̕����艝�����Ă����B�R���ɂ͏������K�H�Ǝv�������A�����̐�ɓ��ĂƐΔ�A�\�z�O�ɗ��h�ȑ��肾�����B

�u�낤���̋��v�̘X�~�͂P���Q��{�A�ǂ���������Ă����F���Ԃ���ʂɍL�����Y�킾�����B�S�̂����n����ꏊ������A�X�Ɍ����Ȓ��߂��Ǝv�����E�E�E�B �ɍ��ۂł́A�h�ŐH���̌�Ƀ��[�v�E�F�C�œW�]��ɓo�����B�ӂ�͐l�e���a��A���Z������z�����̎R�X�̒��]���[���ɖ�������B �o�X�c�A�[�͂��������Z���������̂��������A����͓��̂݁B������������y���߂��B

�J���̊�������������������A�V�C�\��ł͌ߑO���̂ݑ��̊Ԃ̐���B��i�F�����ɒʂ����ꂽ�ɓ����x�ɍs���Ă����B ���Ғʂ�A�X�͎}�ɐ�𒅂��������ƈႤ�p�A��ɉf���Y�킾�����B�������R���ɒ������ɂ́A�\��ʂ�_�������A�₪�Ē����ׂ̕���x�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B ���̎����A�������̓o�R�҂͏��Ȃ߂����A�������Ƃ��l�����l�������Ƃ݂�������Ă����B

���a�c�R�ɓo��A�X�Ƀ��K�e���o�Ċ�U���܂ŕ������B ���̃R�[�X�A�����͒������o�艺��͔�r�I�ɂ₩�B�قږ����Ő�A�����ɂ͉��K�ȋC��̉��A�������n�C�L���O���y����ł����B

�������߂��A�Ő��ɔ����������ڗ��厛�R�ɓo��A�X�ɔ�����H�莭�q�R�ɓo���Ă����B �[�R������̓��͂����Ȃ��̋}�ΖʁB���߂Ă̎R�ő����s�������������A�͂����肵�����オ����A�����H��Ȃ���o�����B ���������q�R�̎�O�œ��ݐՂ̎�ɒǂ��t���Ă��܂��A�Ō�̂R�O���ԗ]��͓��ݐՂ̖�������i�B�[�����ł����ӂ�܂ł��������������A�R���ɂ����ݐՂ͂Ȃ�������ԏ�肾�����B�R���Ő�i�F�̈�l��߂����y����A�O�g�ւ̓��͒��߁A�o���Ă������������Ԃ����B �l�e�̏��Ȃ���̎R�����߂ēo�������A�l�̏��Ȃ�����̗ʂ��\�z�ȏゾ�����B�܂��A�������̎R�X�̎p�����҂������A���͖X�ɕ���꒭�]�͍�����������B

�R���t�߂̓��ɂ̓U������̐Ⴊ�c���Ă����B�O�����~�����悤���B�������A�[�ɂ��R���ɂ��t��������Ԃ��J���n�߁A�₩�ɂȂ��Ă����B ���̓r���̊�Ɂu���˔����A�ꕞ��v�ƕ\�����t�����Ă����B�����ɂ́A����܂Ŗ��̂��������͖̂��������B�u���˔����v�͈ꐡ��U���ȋC�����邪�A�R�[�X��Ԃ̋}�X�A�ǂ��������m��Ȃ��B

���̉Ԍ��ŗL���ȑ�펛�A��ꍂ��R�A���̖����g��R�����闷�ɍs���Ă����B ��펛�̍��͌������߂��Ă������A�������ɉ����ĕ��Ԏp�͉₩�������B�q�ςł����͎̂O��@�݂̂��������A�Q�a����̕\���@�ƒ뉀�͗D���őf���炵�������B ���̓��̏h�͍���R�̏h�V�B����R�͕W����X�O�O���A�R��̖~�n�ɕS���鎛�@�Ƒ����̕悪���сA�l����̐l���Z�ނƂ������قȒn�B������������̉���njo�̐�������A�����I�ȕ��͋C�Ɛ��i�����Ƃ𖡂�����B �g��R�͒��ԏꂩ�琔�������Ɛ��Ɂu��ڐ�{�v�A�R�̎Ζʂ�������W���s���N�ɂӂ���ƕ�܂�Ă����B�X�ɒ���{�ւƐi�݁A�Ԑ���̒��ʼnԌ����y����A���{�܂ŕ������B �ǂ��܂œo���Ă��ԂƋ��ɍg���F�̎�t�A�������߂������Ǝv�������A�g��R�̍��͖w�ǃV�����}�U�N���A�ԂƎ�t�͓����ɏo��悤���B�\���C���V�m�̋N���͍]�˖����A���ꂪ���{�×��̉Ԍ���������Ȃ��B

���N�O����A���Q���̊O��������c���n�C�L���O���ɍs���Ă����B����͍���̐�̉e���ŁA�}�R��O����営�R�̐斘�V���[�g�J�b�g�A�Z�k�R�[�X�ŊJ�Â��ꂽ�B �R�[�X���S�̎R���������J�b�g����唼���ܑ����H�A�ꐡ���q�������������A�u���̔w��ɐ�̎R�v���̕ӂ�ł͂߂����Ɍ����Ȃ��i�F�߂Ă����B�܂��R�[�X�r���̎R���́A���A���A�~�c�o�c�c�W�����Ԑ��肾�����B ��N�͊T�˒��ԓ_�̔��Γ��ŃM�u�A�b�v�A���N�͑���������\�肾�����B�������Z�k�R�[�X�̌㔼�����͊T�˕ܑ����H�B���ꂾ���ł͖��C�Ȃ��̂ŁA�ڕW��S�R�[�X�����ɕύX�����B�Z�k�Ƃ͂��������R�[�X�����A�W�����̑傫�����S�����J�b�g���ꂽ���߁A�Ă邱�Ƃ��Ȃ������������A�����X�q���������B ���N�̖X�q�͑�Q�T��L�O�̃I�����W�F�B�S�[���t�߂̓I�����W�X�q�̐l�œ��₩�A�Z�k�R�[�X�̂��ߊ����҂����������悤���B

�R���̍��̉Ԃ͎c��͂��ɂȂ������A�g���F�̗t���Y�킾�����B�����ăs���N�̃c�c�W���Ԑ���A�Y���ׂ𐔂�����T�{�A�~�c�o�c�c�W���B�����߂��ɂ����F�̃c�c�W�A�ł�������͗Y���ׂ��P�O�{�ʁA��ނ��Ⴄ�悤���B �C���͒�߂��������A�����Ɛ�����K�A���w�����獂�N�҂܂ő����̐l�œ�����Ă����B

���������珬���������鉜�����̎R�X�A�߂��Œ��߂悤�Ɖw�����������R�ɓo�����B �o�R���߂��̌����ł͍������J�A��ɉf�����Y�킾�����B�������o��ɂ�_�������A�R���t�߂ł��ł��~���Ă����B�����Ɏ~�ݕЋ��ɂ͐�����������A���ς�炸�_�������A�ړI�̒��]�͒j�̎R�̈ꕔ�̂݁A����R�͍����_�ɕ�܂�Ă����B �R�X�̒��߂͊��ҊO�ꂾ�������A�R���̔ޕ������ɃA�J���V�I�A�����ɂ̓J�^�N�����炢���Y�킾�����B

�G���Z���ƌ����Γo�C��Ղ��L�������A�߂��ɂ����邱�Ƃ����s���Ă����B ���q�L�˂ɂ͒G���Z���������A�����قƓW���ق��ݒu����Ă����B�W���ق͔��@���̌`�����̂܂ܕۑ�����Ă���A�傫�ȃX�N���[���ʼn���̃r�f�I�������ꔻ��Ղ������B �X�ɁA�߂��ɏ隬���������鎖���킩��s���Ă݂��B�����͌Ö��ƃ]�[���Ə隬�]�[���ɕ�����A�Ö��ƃ]�[���ɂ͊��������₩�܂ǂ��̂���Ƃ�����������������B ������s��̂ł���悤�Ȃ��Ƃ͖����A����̃p�l����r�f�I���������茩�Ă����B

�����R�͒����������̎R�����A��ʂ̕ւ���������܂œo�������Ƃ��Ȃ������B�k���̏��˃o�X�₩��o��A�A�H�͐�R���o�Ē���w�܂ŕ������B �o��n�߂͞w�т̒��̓����������A�J�~�R���z�����ӂ肩��́A�X�̐�ڂ��璭�]��������悤�ɂȂ����B�k�ɂ͎O���R�`��O�R�`��x�R�A���̌���ɂ͔`�_��`�Δ����A�������≜�����̎R�X����������ƌ������B��ɂ͕x�m�R�����������A������Ɖ���ł����B ���Ɉ͂܂ꂽ����z�����Ă������A��t���L�т����Ă��Ȃ����Ƃ�����A�\�z�ȏ�ɓW�]���y���߂��B�܂��A�J�����Ƃ������V�ʼn��K�A�����ɂ̓`�S������C�J���\�E���A�����ȉԂ������y���߂��B

�������ꂽ�ɓ����x�ւ̓����R���ԋ߂܂Ői�ނƁu����͓��̉��̎Ζʂ��������E�E�E�v�ƉI��H���������\�����o�Ă����B���N�O�A���̉E�����X�v�[���ō�����悤�ɕ���A����ȗ��A�n�ʂ������o���Ȃ��Ă����B�挎���������A���ꂪ���Ɍ������ĉ��тĂ���Ɗ��������A�X�ɉ��т��H �܂��A�R�[�X�̑S�ʂɂ킽��|�����������B�����Ɠ|��Ă�����A�r���Ő܂�Ă�����A�����̎d�Ƃ炵���B �[�ł͉Ă̖K���������K�̉Ԃ��炫�A�R���ɂ͓��̉Ԃт炪�U����Ă����B���̉Ԃт�͐F���Z���Y�킾�������A�炢�Ă���̂͗y����A�W�b�N���Ƃ͒��ߓ�ꏊ���قƂ�ǂ������B

�z�˂��͋����������؉A�͑u�₩�A�ޕ������ɉK�̉Ԃ��炫���K�ȎR�����������B �A�H�͓����R�o�R�ň����v�ۂɉ��������A�r���u�Ԃ̎R���v�Ɋ���Ă݂��B�����ɂ͎�X�̉Ԃ̖����L���ꂽ�ē������������A�ł��ڗ������̂́A�ē��ɂ͖����n���W�I���B���̕��Ƀt�^���V�Y�J�ƃG�����C�\�E���Ђ�����ƍ炢�Ă����B

�ĎR�`����x�Ԃ̈ꕔ�́A���s���Ă���ѓ���������B�R���Ɨѓ��͐������Ōq�����Ă��邪�A�O����������͎R���ɖ߂�^�C�~���O���킵�����ɂȂ��Ă��܂����B����͑��߂ɎR���ɖ߂蕐��x�ւƌ��������B ���e�̂��������ɂɃt�^���V�Y�J���炢�Ă������A�ѓ��e�̂��̂͑S�̂ɃK�b�`�����Ă���A�ԕ�l�{�̊����������B�����肪�ǂ����߁H

�h����ԂŖ�T���A���I�k�J�̔Ȃɂ͑�R�̌u����������Ă����B����Ȏp�߂��̂͐��\�N�Ԃ�H�A�͔̂ޕ������Ō���ꂽ���E�E�E�B �_�m�䂩��̋A�H�A�h�̑O��ʂ������Ƃ͂��邪�A�h���͏��߂āB���͂�ɕ���ꂽ�R�Ԃ̏h�����A���ӂ�Ɏg�p�����ٓ��ƈ��s�����̐H���A�R���̐Â����Ɩ������\�����B

�挎���Œ�N�ސE�������ł��o�|������悤�ɂȂ����B�������A�A���A����Q�������J�����V��s���B�v���U��ɒ����琰�ꂽ�̂ŁA�R�����ɍs���Ă����B �����o������b���͓��˂��������������A�R���ɒ����ƉJ�B�\���葁���V�C�����ꂽ�Ǝv�������A�[�ɖ߂�Ɛ���Ă���A��̕������~���Ă����悤���B �ɓ����x�͉������̑�\�I�ȎR�B�x���ɔ�ׂ�ΐl�͏��Ȃ����A���g�̐l�Əo�������B

�������璱���x�ւ̓��́A���ёт̋}�ȓo��B�����n�߂Ă����R���ԁA���E���J�����B���ʂɂ͑��E�䍂�A���N�͐�k���傫���悤�ŁA��Ɛ�A�����Đf���炵�������B ����̎R�s�ɔ����e���g���w�������B�Ő��܂ŒS���グ�鎩�M�͖����A�����łQ��������ڂɒ����x�ɓo���Ă����B��͂�A���̒��x�����E���H

���R�L�O�قɘ@�̉Ԃ����ɍs���Ă����B�@�̉Ԃ͑������ǂ��������������͒��߂��A���������X���J�̍~��V�C�̂����������̉Ԃ��J���Ă����Y�킾�����B �O��͋x�ق��Ă������p�ق��A����͌��邱�Ƃ��ł����B���{�̔��p�i��z�����Ă������A�G�W�v�g�⒆���̂��̂����葽�ʂ������B

�R�U�N�O�A�F�l�Ƌ��ɔ��n�`�j�m�̏c����ڎw�����B�������������ŗ��ɑ����ӋC�����A�̒��������ďc���͒��~�A�ꃖ�x�̊��������o�Ĕ����V�����������B����A�����c�������������̗F�l�Ƌ��ɕ����Ă����B �A���A�����L���邱�Ƃ����������V�C�͊T�˗ǍD�A�����R�͖ܘ_�A���┒�n�����]�ł����B�܂������̍��R�A�����Ԑ���A��Ɛ�ƍ���̉ԁA�k�A���v�X�c���̑f���炵���i�����B

�K���l�̏��Ȃ��^�Ă̕����̒�R�B�r���ŏo��l�������Â����������A�R���͏��w���H�̃O���[�v���H�����œ��₩�������B �O��Ԃ������Ă��܂����������A�ҏ��̂������A�Z�����̂��ɂ͔�ꂽ�B

�k�̃e���g��́A�o�X�₩��k���P�O���B�����ɂQ�����A����ڂɍb���ɓo���Ă����B �b���͓�A���v�X�̖k�[���ނ�����B�R������́A�����A���v�X�A�k�A���v�X�A�����x�A���������̎R�X��]�ނ��Ƃ��ł����B���܂łɓo�����R�̖w�ǂ��������Ǝv���B�܂��A�R���t�߂͔����ԛ���ɕ����A��ɉf���Y�킾�����B

�_�m��̔��J��R�[�X�́A��o��C���𖡂킦��S���W�����L�������A������߂���Ɗۑ��̊K�i���ڗ��B�����Ă݂���S���W�����܂ł͓r��r��ɖ�S�O�O�i�A��������R���܂ł͘A���Ŗ�S�O�O�i�A�����Ė�W�O�O�i�������B �y��������n�[�h���̂悤�ɂȂ��Ă��������������������A�蒼�����i�ݕ����Ղ��Ȃ����B ���̓����ō��C�����R�O�x���z���^�ē��B�ł��R���ɂ̓X�X�L���L����g���{�������A�o�R���ɂ͔ފ݉Ԃ���ցA�H�̋C�z���������B

�����O�܂ł̖ҏ������]�A�C�����傫��������R�����ɉ��K�ȋC��ɂȂ����B���̘e�ɂ͏H�̉ԁA���ɘ[�̏H�C���͐��\���̌Q���ʼn₩�������B �R������A�ŋߘb��̃X�J�C�c���[��T���Ă݂��B�s�S�̍��w�r���Q�̍��ɁA�X�ɔw�̍�������炵�����̂����������A�W�]�䓃�͎��ʂł����m�F�ł��Ȃ������B

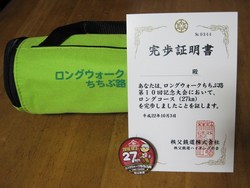

�����̎R�Ɠ������Ԓ�R�c���n�C�L���O���u�����O�E�H�[�N�����ԘH�v�ɎQ�������B�R�[�X�͒��҉w����w�܂ŁA�Œ��́u�����O�R�[�X�i�Q�V�����j�v�̑��A�r���܂ł̒Z�k�R�[�X���R�ݒ肳��Ă���B �n���d�Ԃŏo���������A���҉w�����͎�t�J�n�R�O����̌ߑO�V���B�Œ�ł�����w�܂ł́u�G���W���C�R�[�X�i�P�V�����j�v���j�ƍl���Ȃ���������������A�����Ղ��C��ɂ��������P�U���O�Ɋw�ɓ����A�Q�V���������������B �l���ɋ߂���R�ŁA�r���ԓ��������L�������A���ݐՂ̔������������S�̂Ƃ��Ď��R�L���������B�R�[�X�̂��������ř֎썹�┋�̉Ԃ����鎖���ł����B

�V�_���܂Ń��[�v�E�F�C�œo��ƁA�ӂ�͉���g�ɐF�t���A�H�̕��i���y���߂��B�������N�₩�ȍg�F�͋͂��ŁA�F�t���͍�����������B ���̃R�[�X�͂R�x�ڂ����A����Ԃ̓��킢�B����̈������ł͏a�������A�R���܂ł̏��v���Ԃ͑O����Z���������B�������x�x�ݓo���������X���[�Y�ɕ�����̂�������Ȃ��B

��͈�ʂ̉_�ɕ����Ă������A�R�X�̒��]�͂���A�_�ɕ����Ԑԏ��Y����]�ނ��Ƃ��ł����B �{�i�I�ȍg�t�͂܂������A�ꕔ�̖̗t�͉��F���F�t���n�߂��B

�����S���̕����������n�C�L���O���ɎQ�������B���̑��͂V�^�P�V�^�Q�V�����̂R�R�[�X���ݒ肳��Ă������A�O���̑䕗�̉e���łQ�V�����R�[�X�͖����ɂȂ����B ������܂��A���ԓ_�̍��R�t�߂���͖��J���~�肾�������̓V�C���������A�����̎Q���҂Ƌ��ɂP�V�����̃G���W���C�R�[�X������Ă����B �R�[�X�͎ԓ������������������A�ꕔ��������ʗʂ͋͂��ŁA�R���̕��i���y���݂Ȃ�������Ă����B

�b���a�w����o�X�ŏ���쓻�܂œ���A����������F��ɓo��A���܂ʼn������B ���w�i�ɕx�m�^��A���v�X�^�����x����������A���̎�O�ɂ͒W�������ɕ���ꂽ�b�{�~�n��]�ނ��Ƃ��ł����B ����쓻�����͍g�t�̌������߂��Ă������A�o�X�̎ԑ������쓻�`���̊Ԃ͌������Y�킾�����B

��R�Ȃ��璭�]�̎R�A���m�q�R�^�Α��R�ɍs���Ă����B�������A��̑O�ɍL����֓�����͒W�����݁A���]�͍�����B�������ۂׂ̈炵���B ���̃n�C�L���O�͍��Z�R�x���n�a��̍s�����������A�Q���҂͂T���݂̂őS�Ăq�U�O�A�ꐡ�₵�������B

�g�t�����߂āA�O���_�Ё`��������`���z��������Ă����B ���z���̎�O�ł͉��t�A���t�߂͍g�t�̌������Y�킾�����B���̌�A�X�ɉ������ԓ������̍g�t�����҂��Ă������A�F������������̏�A���H�����ɐj�t���������A�����ҊO�ꂾ�����B �O���_�Ђ��o����A�b������Ə��X�ɐႪ������悤�ɂȂ�A���������t�߂ł͔�������ƒn�ʂ��Ă����B�\�����Ă��Ȃ�������i�F�ɂ����荇�����B

���É���͏��߂āB�V��t�͏��a�R�S�N�Č��Ƃ̂��ƂŁA�G���x�[�^�t���̌������������A�����ɂ͎�����̋��͖͌^��鉺���̍Č����̓W��������y���߂��B�܂��A�V��t�̊O�ł͒��Ȃ�뉀�̍g�t���������Y�킾�����B ���̌�ɖK�ꂽ���쉀�͗���𒆐S�ɑ�◬�ꂪ�z�u���ꗧ�h�Ȓ뉀�B�g�t���������������A�뉀���X�̐�ɂ͍��w�r���B�s��̏h�������A�ꐡ�����߂������B ����̗��̎�ړI�͖������B�傫�Ȓr�ɖʂ����u�˂Ɉʒu���Ă���A�R�����錚���ƍg�t�̑g�������f���炵�������B������������I���̉J�A�P���������ĉ�������A�C�����Ⴍ�đ�ς������B

��N�O�A�g�t�̑f���炵���Ɋ��������R�������N�������Ă����B �ɓ����x�t�߂͍�N���F�t�����ǂ��N�₩�����A���t�̐i�݂����������H�Ì�x�t�߂̗͗t�������c���Ă���A�܂����ꂩ��H��N�Ƃ͔����ɈقȂ��Ă������A��N�Ɠ��l�ɍg�t�̎R���y����ł����B �V�C�\��ł͓܂�̂�����A��̉��ł̍g�t���������҂������A���ǂقƂ�Ǘz�͎˂��Ȃ������B

�@���N���g�t�����ɕ��ю��ɍs���Ă����B��邩�璩�܂ŋ������J�A�R��t�߂̕��͗��t���i�݁A�n�ʂ͍g���t�ɕ����Ă����B��������ɐi�ނƁA�܂��̕����L��A�g�t�̐i�ݕ��͗l�X�B���揊�̗L��ӂ肪�������Y�킾�����B �@ �@����A�q�ϗ����T�O�O�~�ɂȂ��Ă����i�]���͂R�O�O�~�j�B�ߏ�̎�y�Ȗ����Ǝv���Ă������A��y�����������������B

�~�������ɍ��R�ɍs���Ă����B�����ɂ͂V��{�̓~�����L�蒚�x�����Ƃ̎��A�قƂ�ǂ̖��Ԃ����Ă����B ���~�Ƃ͎v���Ȃ��g���ȓ��ŁA�������ɂ͗ǂ��C�������A�Ԃ͂��a��ŏ��Ԃ�A�������́A��͂�t�̕����������肷��B

�v���U��ɍ����R�ɍs���Ă����B��R�W�]�䂩��́A�s�S�̃r���Q�̐�ɑ傫����яo�������̂���B�������猩���邾���Ō`��͊m�F�ł��Ȃ��������A�X�J�C�c���[�ɊԈႢ�Ȃ��������B�X�ɁA�R������x�m�̎p�����҂������A���̂��ӂ肾���_�������茩���Ȃ������B �A��͈ꍆ�H�̓r�����番�A����������o�č����w�܂ŕ������B���̓��ɂ͗����t�������ς���A�l�ʂ���Ȃ��A���~�̎R�����𖡂킦���B

���������̘e�ɂ����藧��R�B�ȑO����C�ɂȂ��Ă�����a�R�ɍs���Ă����B �匎�w�����a�R�ɓo������A����`�t������������Ă����B�X�̒����߂��̒�R�����A�x�m�̒��߂͊��Ғʂ�B�X�ɍ�����Ǔ��A�ω��������y���߂�R�[�X�������B����͂Q�����A����͂������肵�Ă������A���x�����L��ْ������B

���R�u�˂̈�p�ɍL����A�u�������ܗ̐X�����فv�ɍs���Ă����B �����قƌ����Ă��W�����͏����ȕ�����������A��ȓW�����͋��R�u�˂̎G�ؗт⎼�n�Ȃǂ̎��R���̂��́B�u�����N�C�Y�v�̕��ׂ�ꂽ���R�ώ@�H����R�[�X���P���Ԓ������ĕ����A�~�̋��R�u�˂̎p���y����ł����B ����������̂͑S�̂̂R���̂P���x�͈̔́B�c�����ꏊ������A�܂��قȂ鎞���ɖK���A������p���y���߂������B

���a�c�R���畨���R�܂ŕ�������A�h�J�̑�ɉ������B�X�ɁA�n���Ɉ�����x�m�R�Ɣ��╽������Ă����B �h�J�̑�͗����͂P�Qm�A�傫�ȑ�ł͖������ۂނ�����ǂɈ͂܂�A��̂���p�������B�܂��ߕӂɂ͗V�����A������g�C������������Ă��蕵�͋C���ǂ������B �x�m�R�͓W�]�����҂��Ȃ���o�������A�������K���Ղ�ꂽ�R���͖������A���]�͗]��ǂ��Ȃ������B����A���╽�ɂ͗��h�ȓW�]�䂪����A�֓���������n�����Ƃ��ł����B���╽�͐�R��A�z���閼�����A�A�Z�r�̉ԂɗR�������n�����������B �����R�ɂ͉��x���o�������A����܂ł͌�ʂ̕ւ̗ǂ����������ɉ����Ă���A�h�J�̑�͏��߂āB��ƎR�����i���y���߂����A�������̉w�܂ł͎ԓ������������A���ꂪ��_���B

|